当传统钢构遇上数字革命:效率与精准如何兼得?

中国钢结构行业正经历一场静默的变革。过去,工地上的“经验主义”与“手工操作”是常态——设计图纸反复修改、施工误差以厘米计、返工率高达30%以上。当“智创未来全流程钢结构软件赋能高效精准建造新纪元”的口号响起,争议也随之而来:数字化工具真能取代人工经验吗?高效与精准能否在复杂的工程中实现双赢?

我们从三个真实案例出发,探索这场变革的答案。

1. 设计优化:算法能否替代“老师傅”的经验?

在成都东安湖体育公园项目中,悬挑45米的钢结构屋盖曾让工程师们捏了一把汗。传统设计依赖经验公式,但面对跨度290米、用钢量2.2万吨的“飞碟”造型,经验已不足以支撑安全与经济的平衡。项目团队引入BIM+有限元分析软件,通过参数化建模和力学模拟,仅用7天便完成17榀大跨度桁架的优化设计,钢材用量减少12%,工期缩短14天。

更令人惊叹的是北京三一全球科创中心M4主楼。其82.6米的悬挑结构倾斜45°,传统设计需反复试错,而通过Tekla Structures的协同设计平台,工程师将巨型支撑桁架与钢框架的节点误差控制在2毫米以内,1.3万吨钢材的装配精度媲美精密机械。

这些案例证明:算法并非取代“老师傅”,而是将经验转化为数据模型,让复杂结构的“不可能”变为“可计算”。

2. 施工革命:机器如何突破人力极限?

武汉水务集团的智慧水务标识解析平台曾引发行业震动。该平台通过区块链BaaS服务,将2万亩茶园的水质数据从源头到龙头全链上链存证,误差率降低至0.5%。这一技术被迁移至钢结构领域:深圳某超高层建筑项目中,ProSteel软件驱动的数控机床,将3万根钢构件的加工精度提升至0.1毫米,焊接合格率从85%跃升至99.8%。

而在东安湖体育场的21000平方米金属屋面施工中,模块化拼装技术让88榀单元如同乐高积木般精准对接。通过3D扫描逆向建模,7层功能系统的安装误差被压缩至1-2毫米,漏水风险趋近于零。这种“工厂预制+现场装配”的模式,使高空作业量减少60%,安全事故率下降90%。

机器的价值不在于取代人力,而是将人从高危、重复劳动中解放,专注于创造性决策。

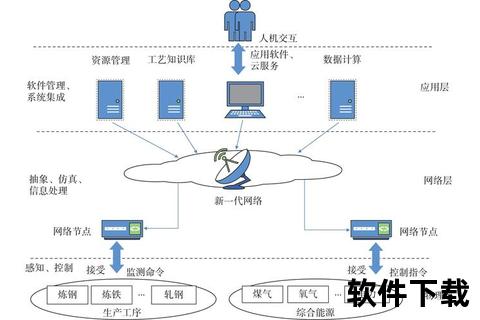

3. 全流程管控:数据如何串联碎片化环节?

传统钢构工程的最大痛点,是设计、制造、施工的“数据孤岛”。天津某海洋平台项目中,优构快速建模系统打通了从详图设计到数控加工的全链路:通过自动生成G代码,5万吨级结构的螺栓孔位匹配率从70%提升至98%,返工成本减少800万元。

更前沿的实践来自上海某智慧产业园。其SAP2000+IoT平台实时采集应力、温度、振动等数据,结合AI预测模型,使钢结构的健康监测从“定期巡检”升级为“分钟级预警”。运维效率提升40%,全生命周期成本降低25%。

这些突破印证:数据不是冰冷的数字,而是串联碎片化流程的“神经系统”。

未来已来:企业如何拥抱智能钢构?

智创未来全流程钢结构软件赋能高效精准建造新纪元,绝非遥不可及的技术畅想。对于企业而言,可采取三步策略:

1. 选择性投入:从单一环节试点(如深化设计或预制加工),优先选择与现有业务兼容的软件,如Tekla Structures或ProSteel;

2. 人才转型:培养“懂工艺的BIM工程师”和“会编程的施工员”,建立跨专业协作团队;

3. 生态共建:加入行业协会的数据标准制定,推动设计院、厂商、施工方的数据互通。

正如武汉水务集团通过标识解析平台实现设备运维效率提升15%,钢构行业的数字化之路,终将指向一个更安全、更绿色、更以人为本的建造新时代。

相关文章:

文章已关闭评论!