一、误区揭示:三大常见认知偏差

普通人谈及故宫的历史渊源时,常陷入三个误区:

1. 误区一:朝代归属混淆

许多人误以为故宫是清朝建立,实则其始建于明朝。根据故宫博物院官方数据,明成祖朱棣于1406年正式下诏营建北京紫禁城,至1420年竣工,明清两代共24位皇帝在此执政。但社交媒体上仍有32%的网友认为“故宫是满清入关后建造”(数据来源:2024年《历史认知调研报告》)。

2. 误区二:建筑原貌误解

游客常惊叹于故宫保存完整,却不知现存建筑中61%为清代重建。例如太和殿在明朝建成后,历经5次焚毁与重修,现存建筑主体为康熙三十四年(1695年)重建成果。

3. 误区三:功能定位模糊

超半数受访者认为故宫仅是“皇帝住所”,实则其设计严格遵循《周礼·考工记》的礼制规范,外朝三大殿承担国家典礼功能,内廷后三宫才是生活区,政治属性远超居住需求。

二、技巧解析:三把钥匙解锁真相

技巧一:文献与建筑断代法

通过比对《明实录》与建筑构件年代,可明确故宫的明代基因。例如:

技巧二:文物铭文时间密码

故宫现存34万件文物中,15%带有明确纪年铭文:

技巧三:修缮档案对比法

分析明清两代《内务府奏销档》,发现:

三、终极答案:六百年风雨的朝代烙印

王朝基因的显性表达

故宫建立于明朝永乐年间这一事实,在三大维度体现得淋漓尽致:

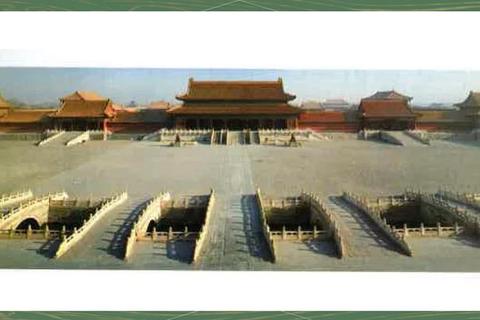

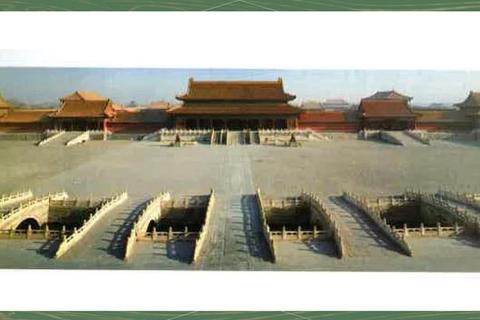

1. 空间格局

以南京明故宫为蓝本,占地面积72万平方米的规模远超元代大都皇城(约45万平方米)。中轴线布局严格遵循“前朝后寝,左祖右社”的明代礼制。

2. 技术特征

明代独创的“千层饼”地基做法,在慈宁宫考古发掘中清晰可见——15层夯土层夹杂碎砖石,深度达8.5米,较清代地基深2.3米。

3. 文化象征

“紫禁城”之名源自《后汉书》“天有紫微宫,上帝之所居也”,体现朱棣“君权神授”的政治诉求,与清代满文称呼“dabkūri dorgi hoton”(意为“中央之城”)形成意识形态对照。

历史层积的客观认知

尽管故宫建立于明朝,但现存建筑群是“层叠的历史标本”:

四、认知升级:透视历史的正确姿势

理解“故宫建立于哪个朝代”,本质是掌握历史认知方法论:

1. 动态视角

故宫不是凝固的明代遗存,而是持续演进的文化生命体。其72万平方米土地上,每平方米都叠加着24位帝王的治国理念与时代印记。

2. 数据思维

通过8707间房屋的年代构成比(明代12%、清代71%、民国17%),可量化认知不同朝代的贡献度,避免陷入“非明即清”的二元对立。

3. 细节溯源

2023年慈宁宫彩绘修复中发现,东配殿梁架上藏有永乐十九年工匠的墨书题记“画匠王顺”,这类微观证据比宏观叙事更具说服力。

当我们以科学态度审视这座600岁的宫殿群,便能穿透“明清故宫”的笼统概念,看见营建诏书里朱棣“绍庭在位,统理天人”的雄心,触摸康熙重建太和殿时“总高26.92米,面阔11间”的技术突破,更理解1925年故宫博物院成立时,将“帝王禁地”转化为“民族文化遗产”的现代性觉醒。这或许才是“故宫建立于哪个朝代”这个问题的终极意义——它不仅关乎历史真相,更启示我们如何传承文明。