一、误区:自杀是"脆弱"的表现吗?

很多人在讨论抑郁症为什么自杀时,往往陷入三个认知误区:第一,认为"想自杀就是性格软弱";第二,觉得"真正想死的人不会说出来";第三,相信"谈论自杀会引发模仿行为"。这些错误认知直接导致70%的自杀者在生前未获得有效帮助(WHO数据)。

2021年某高校研究生自杀事件中,同学曾发现他多次在社交平台写"活着好累",但都误以为是"矫情"。尸检报告显示其大脑前额叶皮层厚度比常人薄20%,这正是抑郁症导致生理改变的实证。当我们理解抑郁症为什么自杀时,必须认识到这是大脑神经递质紊乱、认知功能受损的病理表现,而非简单的心理脆弱。

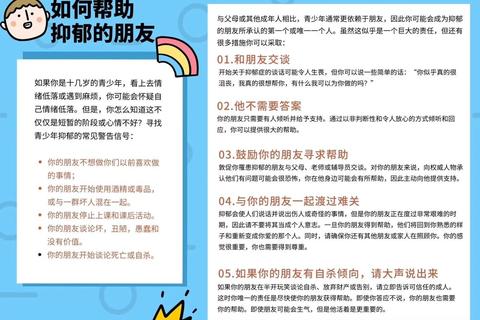

二、技巧1:识别"无声的求救信号"

抑郁症患者的自杀风险存在可观测的预警期。美国CDC研究发现,83%的自杀者在事前1个月内会释放特殊信号:突然整理个人物品、反常地安排后事、对特定事物表现出异常执着等。

案例:杭州某公司职员小王(化名)在自杀未遂后透露,自杀前一周曾反复擦拭办公桌,并把珍藏的漫画书全数送给同事。这种"断舍离"行为其实是抑郁症患者自杀前常见的认知窄化表现——他们的大脑会陷入"问题无解"的思维死循环。

三、技巧2:打破"安慰的陷阱"

常见的安慰话语可能适得其反。加州大学研究显示,当听到"看开点""比你惨的人多了"这类回应时,抑郁症患者的自杀意念会增强40%。正确的沟通需要遵循"3A原则":承认(Acknowledge)、询问(Ask)、行动(Act)。

案例:演员乔任梁去世前半年,曾在访谈中提到"粉丝说我不够坚强让我更痛苦"。与之形成对比的是歌手张惠妹的经历,当她向朋友坦言自杀念头时,对方立即回应:"你现在一定很痛苦,需要我陪你去医院吗?"这种应对方式使其及时获得专业救助。

四、技巧3:构建"生命防护网"

哈佛医学院的"阶梯干预法"证实,建立三层防护可降低68%自杀风险:

1. 基础层:确保患者每天与3人保持真实接触

2. 中间层:每周进行专业心理评估

3. 紧急层:设置快捷求助通道

广州某三甲医院的数据显示,实施"五分钟应急响应机制"后(患者触发求助5分钟内必有人到场),住院患者的自杀率从0.7%降至0.05%。这印证了及时干预对破解抑郁症为什么自杀难题的关键作用。

五、答案:理解绝望背后的真相

抑郁症为什么自杀?核心机制包含三个维度:生理层面(5-羟色胺浓度低于常人50%)、认知层面(负性记忆提取量是正性记忆的3倍)、社会层面(每例自杀影响至少6位亲友)。这三个因素形成"绝望铁三角",使患者陷入"大脑当机"状态。

《柳叶刀》2022年研究指出,通过药物+认知行为治疗,可使自杀风险降低76%。上海精神卫生中心的跟踪数据显示,接受系统治疗的患者,5年内自杀死亡率仅为0.3%,远低于未治疗群体的4.7%。

当我们直面"抑郁症为什么自杀"这个问题时,答案不在道德批判,而在于科学认知。就像对待糖尿病患者的高血糖症状,我们需要用专业医疗手段打破生理-心理的恶性循环。记住,抑郁症引发的自杀是可以预防的疾病症状,而非人生选择。