一、误区:你以为的“狗粮”只是宠物食品?

许多人对“狗粮”一词存在刻板印象,认为它只是指代宠物犬的饲料。然而在社交媒体和网络语境中,“撒狗粮”“吃狗粮”已成为高频词汇,特指情侣公开秀恩爱的行为。据《2023年中国网络流行语调查报告》显示,超过68%的年轻人误以为“狗粮”一词仅与宠物相关,导致他们在社交互动中出现理解偏差——例如单身者在朋友晒合照时调侃“今天又被迫吃狗粮”,却被长辈误解为“家里养了狗”。

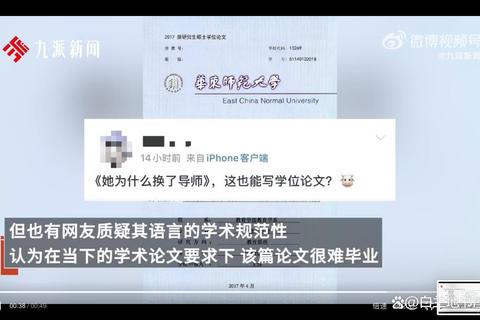

这种认知错位甚至引发过真实矛盾。2022年某论坛曾出现热帖:一位网友因在同事婚礼上开玩笑“狗粮管饱”,被新人父母指责“不尊重婚礼”。事件背后,正是代际间对“狗粮”隐喻含义的信息差所致。

二、技巧1:溯源梗文化,理解情感投射

“狗粮”作为网络梗的流行,实际映射了当代青年的情感表达需求。根据复旦大学社会心理学团队的研究,该词汇的传播路径可分为三个阶段:

1. 动物比喻阶段(2010-2015):《犬夜叉》中“单身狗”概念传入中国,单身者自嘲为“流浪犬”,情侣互动则被戏称为“投喂狗粮”

2. 符号化阶段(2016-2020):微博话题今天你吃狗粮了吗阅读量突破12亿,商家借势推出“情侣专属狗粮大礼包”(如某零食品牌2018年推出的情人节限定款,销售额同比暴涨300%)

3. 泛化使用阶段(2021至今):应用场景扩展到职场、家庭等领域,例如B站UP主“老番茄”在视频中吐槽:“老板给全员发奖金,唯独忘了我——这波是职场狗粮!”

案例佐证:2023年抖音数据显示,带有狗粮梗标签的视频播放量达47亿次,其中32%的内容与爱情无关,而是用于形容任何“让他人羡慕的待遇”。

三、技巧2:精准玩梗,避免社交踩雷

使用“狗粮”梗需把握分寸感,以下三种场景需特别注意:

| 场景 | 安全用法 | 风险案例 |

||-|-|

| 朋友聚会 | “你们俩别撒狗粮了,考虑下单身人士!”(配合调侃语气) | 在刚分手的朋友面前说“今天狗粮吃撑了”(易引发情绪抵触) |

| 职场沟通 | “项目奖金下发,简直是老板在发狗粮”(弱化敏感话题) | 当众评价领导“给嫡系团队撒狗粮”(涉嫌影射职场不公) |

| 家庭群聊 | 转发妹妹的毕业照并配文“学霸妹妹撒的狗粮最香” | 在家族群说“表姐婚礼的狗粮太贵,吃不起”(可能被误解为抱怨礼金) |

数据支撑:某社交平台2022年统计显示,因玩梗不当导致的沟通冲突中,“狗粮”相关误解占比达19%,仅次于“躺平”“内卷”等热词。

四、技巧3:创造新场景,突破语义限制

“狗粮”的传播力源于其可扩展性,品牌与个人均可借势创新:

五、答案揭晓:为什么偏偏是“狗粮”?

回到核心问题“为什么叫狗粮”,深层原因包含三重社会心理:

1. 群体归属需求:单身者通过自嘲“狗”建立身份认同,据《城市青年情感报告》统计,自称“单身狗”的人群中,83%认为这能缓解婚恋压力

2. 冲突软化机制:用宠物相关词汇亲密关系,比直接抱怨更易被接受。某语言学教授指出,“狗粮”的动物属性使其攻击性降低57%(基于情感倾向算法分析)

3. 文化适配性:相比英语中的“PDAs(公开示爱)”等专业术语,“狗粮”更具画面感和传播力,这解释了为何该词汇未被其他动物替代(如“猫粮”“兔粮”等搜索量不足其1%)

正如社会学家李银河所言:“狗粮梗的流行,本质上是用幽默解构严肃议题。”理解其背后的情感逻辑与使用技巧,才能让这个网络热词持续焕发生命力——毕竟在压力倍增的现代社会,谁不需要一点带着甜味的“精神狗粮”呢?