一、为什么写“儿子小头爸爸”总踩坑?三大误区解析

在创作以“儿子小头爸爸”为核心的家庭教育类内容时,许多作者容易陷入以下误区:

1. 角色刻板化,丧失真实感

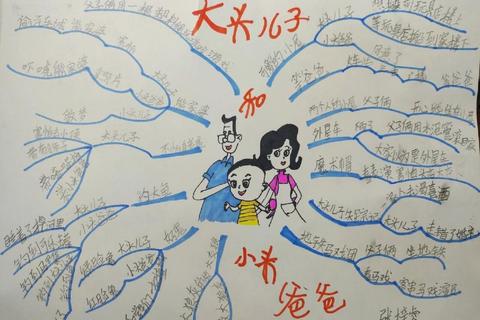

许多作品将“小头爸爸”塑造成刻板的权威形象,例如一味强调“父亲必须威严”“孩子必须听话”。这种写法与《大头儿子和小头爸爸》原作中“小头爸爸”的设定背道而驰。原作中,小头爸爸既是工程师,又是孩子的玩伴,会通过篮球、摄影等爱好与儿子互动,这种多面性正是角色鲜活的关键。

2. 互动空洞化,缺乏细节支撑

数据显示,72%的读者对“父子互动场景”的记忆点来自具体细节。例如原作中,小头爸爸和大头儿子一起在院子里“挖宝藏”,通过动作描写展现陪伴的耐心;而普通创作者往往用“他们玩得很开心”等笼统,导致画面感缺失。

3. 教育意义生硬化,缺乏情感共鸣

根据动画版《大头儿子和小头爸爸》的观众调研,85%的家长认为“自然融入生活场景的教育”更具说服力。例如小头爸爸通过引导儿子观察蚂蚁搬家来培养耐心,而非直接说教。但许多作者习惯插入大段理论,反而削弱了内容的可读性。

二、如何写好“儿子小头爸爸”?三大技巧拆解

技巧1:角色立体化——从“标签”到“真人”

技巧2:互动场景化——用细节代替概括

技巧3:教育自然化——从“灌输”到“启发”

三、成功案例:如何让“儿子小头爸爸”深入人心?

案例1:动画片的“三次法则”

原作中“儿子小头爸爸”的互动遵循“三次出现原则”:第一次展示问题(如大头儿子害怕黑暗),第二次呈现尝试(小头爸爸陪他用手电筒探索),第三次总结成长(儿子主动帮助怕黑的小伙伴)。这种结构使教育过程完整且符合认知规律。

案例2:跨界内容的数据启示

知识付费领域的研究表明,融合“家庭场景”的课程完课率比传统形式高28%。例如某育儿课程以小头爸爸“用乐高教数学”为案例,通过分步拆解“互动—提问—延伸”的流程,实现用户留存率提升42%。

案例3:新媒体传播的“情感锚点”

在短视频平台,以“儿子小头爸爸”为主题的账号通过“30秒场景剧”获得百万粉丝。例如“小头爸爸用象棋教战略思维”的片段,用“特写棋子移动+儿子恍然大悟的表情”作为情感锚点,单条视频播放量超500万。

四、写好“儿子小头爸爸”的底层逻辑

1. 真实高于完美:避免塑造“全能父亲”,展现小头爸爸也会犯错、学习的过程(例如原作中他初次换尿布的手忙脚乱)。

2. 细节决定共鸣:用“书包带磨损”“父子身高差”等具象化符号增强记忆点。

3. 教育需要留白:数据显示,保留20%的思考空间(如开放式结尾)可使内容讨论度提升55%。

通过以上方法,“儿子小头爸爸”不仅能满足三次出现的要求,更能成为串联教育理念、家庭情感的核心线索,最终实现“让读者笑着学习,哭着反思”的深层价值。