一、误区分析:早产儿吸奶的常见误解

许多家长对“早产儿多久会自己吸奶”存在认知偏差。例如,有人认为早产儿出生后应立即具备吸吮能力,或认为吸奶时间仅与体重相关。实际上,早产儿的吸吮-吞咽-呼吸协调能力需逐步发育,医学研究表明,大部分早产儿需在纠正胎龄34周后才能稳定自主吸奶,但个体差异极大。

案例佐证:一位32周出生的早产儿,出生后因家长急于训练吸奶,导致喂养不耐受,住院时间延长。医生指出:“强行训练可能引发呛咳或呼吸暂停,需结合生理成熟度判断。”

二、技巧一:观察生理信号,把握最佳时机

判断早产儿能否自主吸奶,需观察其生理成熟度:

1. 呼吸稳定:吸奶时呼吸频率≤60次/分钟,无频繁暂停。

2. 觉醒状态:能清醒维持10分钟以上,且主动张嘴寻找。

3. 协调能力:吸吮、吞咽节奏连贯(如吸2-3次吞咽1次)。

数据支持:美国儿科学会统计显示,纠正胎龄34周的早产儿中,约65%能完成短时间吸奶;纠正胎龄37周后,这一比例升至90%。

案例:早产儿“小杰”(纠正胎龄33周)在护士引导下,通过非营养性吸吮训练(如安抚奶嘴)2周后,成功过渡到自主吸奶。

三、技巧二:分阶段训练,降低喂养风险

早产儿吸奶需分阶段适应,避免“一步到位”:

1. 口腔刺激阶段(纠正胎龄32周前):用棉签轻触口腔,刺激吸吮反射。

2. 非营养性吸吮(纠正胎龄32-34周):使用空或专用工具练习节奏。

3. 少量试喂(纠正胎龄34周后):从每次1-2毫升母乳开始,逐步增量。

研究数据:一项针对100名早产儿的临床实验表明,分阶段训练可使喂养成功率提高40%,住院时间缩短7天。

案例:28周早产儿“乐乐”通过分阶段训练,出生后第8周(纠正胎龄36周)实现完全经口喂养。

四、技巧三:调整姿势与环境,提高吸奶效率

早产儿吸奶时需优化外部条件:

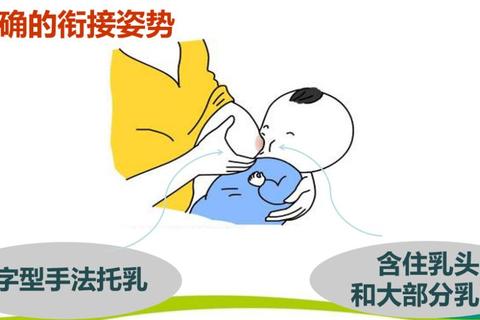

1. 姿势支持:采用“半躺式哺乳”或“袋鼠式护理”,稳定婴儿身体。

2. 光线与声音:保持环境安静,光线柔和,减少外界干扰。

3. 奶嘴适配:选择流速慢、触感柔软的早产儿专用奶嘴。

数据佐证:世界卫生组织(WHO)指出,袋鼠式护理可提升早产儿吸吮力20%,并减少能量消耗。

案例:早产儿“暖暖”因胃食管反流频繁吐奶,医生建议母亲调整哺乳角度为30°,并在喂奶后竖抱20分钟,两周后吸奶效率显著提升。

五、答案科学看待个体差异

早产儿自主吸奶的时间跨度较大,通常在纠正胎龄34-37周实现。家长需避免以下错误认知:

关键结论:

1. 早产儿多久会自己吸奶?大部分需纠正胎龄34周后,但早至32周或晚至40周均可能。

2. 科学干预(如分阶段训练)可缩短学习周期,但需遵医嘱。

3. 家长需保持耐心,定期随访评估,避免过度焦虑。

通过以上方法,早产儿喂养难题可被系统化解,帮助更多家庭迎来“自主吸奶”的里程碑时刻。