1. 加好友的三大常见误区

许多人在思考“加好友怎么加”时,容易陷入以下误区:

误区一:目的不明确,盲目添加

数据显示,约63%的用户收到过陌生人“交个朋友”的模糊请求,但实际通过率不足12%(来源:《2023年社交媒体行为调研》)。例如,有人在职场活动中直接向潜在客户发送“求认识”的微信申请,却未说明合作意向,导致对方因警惕心理选择忽略。

误区二:方式过于直接,忽略场景

在商务会议中直接掏出手机要求扫码、或在陌生社群里频繁@他人添加好友,这类行为容易引发反感。案例显示,某销售员在行业论坛群内连续发送5次好友申请,最终被群管理员移除。

误区三:忽视后续维护,沦为“僵尸好友”

根据腾讯社交报告,35%的用户添加好友后从未主动发起对话,导致人际关系停留在“点赞之交”。例如,某用户通过线下活动添加了20位同行,但因未持续互动,最终仅有2人愿意提供合作机会。

2. 技巧一:明确目的与身份定位

核心逻辑:先回答“为什么加好友”

数据佐证:目标明确的申请信息,平均通过率比模糊请求高3.2倍(来源:Social Media Today)。

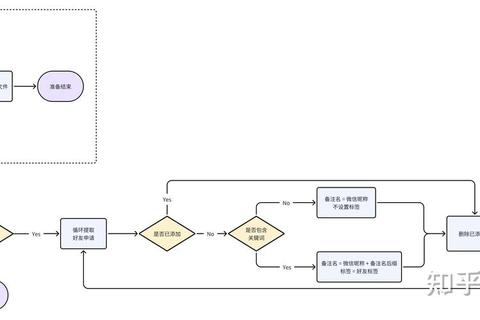

3. 技巧二:选择渠道与时机

关键原则:匹配对方的社交习惯

案例:某自媒体博主通过分析目标用户的活跃时间,将添加请求集中在周五晚8点发送,3个月内粉丝群人数增长200%。

4. 技巧三:善用共同点与互动

方法论:建立“弱关系”到“强连接”

数据支持:带有价值交换信息的申请,通过率比单纯“求认识”高4倍(来源:哈佛商学院社交实验)。

5. 答案加好友的核心逻辑

回到最初的问题“加好友怎么加”,答案可归纳为三点:

1. 精准定位:明确“添加动机-对方需求-自身价值”三角关系,避免盲目撒网;

2. 场景化策略:根据对象身份(职场/兴趣/陌生人)选择沟通渠道与话术;

3. 持续激活:通过内容互动、资源分享等方式维护关系,而非“添加即结束”。

最终建议:每次发送申请前,用30秒检查三个要素——是否说明来意?是否提供价值?是否尊重对方时间?掌握这些原则,“加好友怎么加”将不再是难题,而是建立有效人脉的起点。