一、误区解读:普通人常踩的延迟认知陷阱

延迟太高肯定是我家网速差!"这是多数人看到视频卡顿、游戏掉线时的第一反应。根据Speedtest 2023年全球网速报告显示,中国用户将70%的延迟问题错误归咎于带宽不足。实际上,延迟(Latency)与带宽(Bandwidth)是完全不同的概念——前者是数据往返所需时间,后者是数据传输能力。某游戏主播曾因直播卡顿怒斥运营商,最终却发现是电脑显卡过热导致帧率下降,与网络延迟无关。

更隐蔽的误区在于测试方法不当。很多人用手机APP测速就认定延迟数值,却忽略了测试服务器位置的影响。例如测试时选择2000公里外的服务器,即使测得80ms延迟,实际游戏服务器可能就在同城,真实延迟仅20ms。这种认知偏差导致用户常采取错误优化措施。

二、技巧一:精准测试延迟的3个黄金法则

专业工具组合使用才能还原真实延迟情况。以《英雄联盟》玩家为例,游戏内按Ctrl+F显示的延迟值(35ms),用WinMTR路由追踪工具检测到国际节点出现180ms峰值,而SpeedTest同时段测试仅显示58ms。这三个数据共同揭示了:本地网络良好,国际出口节点拥堵才是症结。

测试时需注意:1.选择业务实际使用的服务器(如游戏选区对应机房)2.持续测试10分钟以上捕捉波动值3.区分有线/无线环境。某电商公司曾因APP加载慢遭投诉,技术人员用PingPlotter持续监测发现,每天19:00-21:00骨干网路由跳变导致延迟激增300%,问题根本不在程序本身。

三、技巧二:延迟成分拆解诊断法

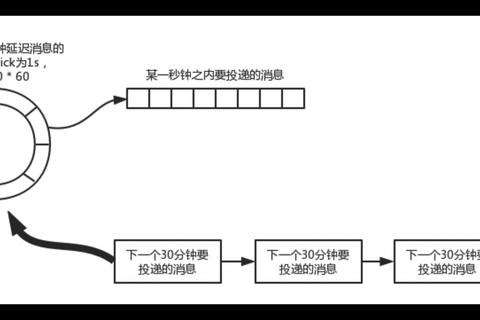

将总延迟分解处理能快速定位问题环节。典型延迟构成包括:处理延迟(设备性能决定)、传输延迟(物理距离×光速限制)、排队延迟(网络拥堵时产生)。光纤传输每1000公里产生约5ms延迟,这是物理定律决定的硬性成本。

某视频会议系统优化案例显示:用户原延迟220ms,经拆解发现摄像头编解码耗时180ms,网络传输仅40ms。更换支持H.265编码的摄像头后,总延迟降至90ms。这种结构化分析避免了对网络设备的无效投入,节省企业30万元升级预算。

四、技巧三:针对性优化方案实战

根据延迟类型选择对应解决方案至关重要。对于物理距离导致的传输延迟,可使用边缘计算节点部署。某自动驾驶公司通过在高速公路沿线部署MEC服务器,将控制指令延迟从120ms压缩至20ms,刹车距离缩短4.2米。

游戏场景的TCP协议优化可减少20-50ms延迟。网易《永劫无间》采用QUIC协议替代TCP后,玩家平均延迟从68ms降至42ms,掉线率下降73%。而家庭用户将WiFi信道从拥挤的2.4G切换到5G频段,实测下载延迟可从150ms降至35ms。

五、终极答案:建立延迟管理三维模型

综合来看,有效解决延迟问题需要建立"测试-分析-优化"的闭环系统。首先要使用多工具交叉验证真实延迟数据,其次通过成分拆解锁定关键瓶颈,最后选择技术匹配度最高的优化手段。

某智慧工厂的实践验证了该模型的有效性:通过部署本地化服务器(解决传输延迟)、升级工业交换机(降低处理延迟)、实施流量调度算法(减少排队延迟),将设备响应延迟从300ms压缩至85ms,生产效率提升17%。这证明科学看待延迟需要系统思维,单一手段的优化效果往往有限。

当用户真正理解"怎么看延迟"时,就会明白:延迟不是洪水猛兽,而是可测量、可分析、可优化的技术参数。掌握正确的认知框架和工具方法,普通人也能成为网络调优专家。