1. 误区:市中心定位的常见误解

提到“深圳市中心”,许多人会陷入误区。有人认为罗湖区是中心,因为它是深圳最早的建成区,地王大厦、东门老街承载了城市记忆;也有人认为南山区是核心,毕竟腾讯、大疆等科技巨头在此聚集;甚至有人将“深圳没有市中心”当作共识,认为这座城市是多中心发展模式。这些误解源于深圳独特的城市发展路径——从罗湖到福田再到南山,每个区域都曾承载不同阶段的核心功能。

数据显示:2022年深圳各区GDP排名中,南山区以8035亿元位居第一,福田区(5515亿元)和龙岗区(4759亿元)紧随其后。经济数据的分散性加剧了认知混乱。深圳地铁网络覆盖11个区,福田站、深圳北站、罗湖站等重要枢纽分散布局,也让市民对“中心”的感知更加模糊。

2. 技巧一:从行政区划找答案

行政区划的官方定位是明确市中心的关键。深圳市、市民中心、深圳图书馆等市级行政与文化设施均位于福田区。自2004年深圳确立“一核多心”空间结构以来,福田CBD(中央商务区)始终被定义为“城市主中心”。截至2023年,福田区集中了全市70%的持牌金融机构总部,包括平安国际金融中心(深圳第一高楼)和深交所运营中心。

案例佐证:在《深圳市国土空间总体规划(2020-2035)》中,福田被明确标注为“城市主中心”,而前海、龙华等区域则被列为“副中心”。这种规划逻辑与北京以东城区、西城区为核心,上海以黄浦区为中心的模式一致。

3. 技巧二:看经济数据与功能分布

经济功能的分工能进一步验证市中心定位。尽管南山区GDP更高,但其产业结构以科技创新为主;福田区则以金融、商贸、会展等城市核心功能见长。2023年数据显示,福田区第三产业占比高达93%,每平方公里GDP产出达57.8亿元,均为全市最高。

数据对比(2023年统计):

| 区域 | 地均GDP(亿元/km²) | 500强企业总部数量 |

|--|-|--|

| 福田区 | 57.8 | 86家 |

| 南山区 | 42.1 | 63家 |

| 罗湖区 | 28.3 | 24家 |

福田区在单位面积经济密度和总部经济聚集度上的优势,印证了其作为“资源配置中心”的地位。

4. 技巧三:交通与生活配套验证

交通网络密度和生活配套完善度是直观判断依据。福田区拥有深圳最密集的地铁换乘站(如车公庙站、会展中心站),7条地铁线路在此交汇;区内分布着莲花山公园、深圳音乐厅等15个市级公共设施,商业综合体面积超200万平方米(COCO Park、卓悦中心等)。

对比案例:市民从福田站乘坐高铁到香港西九龙仅需14分钟,到广州东站仅需46分钟,这种“1小时生活圈”的枢纽功能,是其他区域难以替代的。而南山区虽然拥有科技园,但通勤高峰期主干道拥堵指数比福田高出23%(据高德地图2023年数据),说明其更偏向“产业中心”而非综合型中心。

5. 多中心下的核心答案

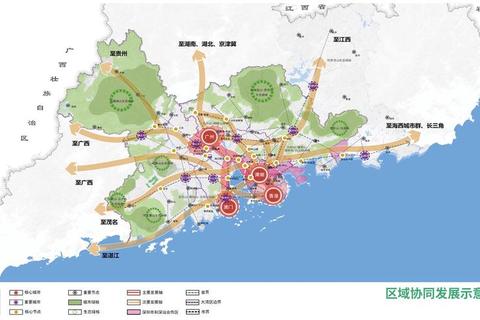

综合行政规划、经济数据和城市功能来看,深圳市中心是福田区。这里既是政治决策的“大脑”,也是金融商贸的“心脏”,更是市民生活的“客厅”。但需要强调的是,深圳的“多中心”格局让不同区域承担差异化职能:南山区是科技创新引擎,罗湖区保留口岸经济特色,而福田区则通过聚集行政、金融、文化资源,成为当之无愧的城市主中心。

未来趋势:随着前海深港合作区的建设,深圳可能出现“双核驱动”模式,但福田区作为传统核心区的地位在2035年前不会改变。对于市民而言,理解“深圳市中心是福田区”不仅能避免日常生活的地理认知偏差,更能在投资、就业等决策中把握城市发展主线。